Р’ СҖСғРұСҖРёРәСғ "РқР°СғРәР°" | Рҡ СҒРҝРёСҒРәСғ СҖСғРұСҖРёРә | Рҡ СҒРҝРёСҒРәСғ авСӮРҫСҖРҫРІ | Рҡ СҒРҝРёСҒРәСғ РҝСғРұлиРәР°СҶРёР№

РқРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° СӮРҫ, СҮСӮРҫ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸ РІ РҫРұлаСҒСӮРё РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё РІРөРҙСғСӮСҒСҸ РҪР° РҝСҖРҫСӮСҸР¶РөРҪРёРё РјРҪРҫРіРёС… Р»РөСӮ, РІ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРө РІСҖРөРјСҸ РҪРө СҒСғСүРөСҒСӮРІСғРөСӮ СғРҪРёРІРөСҖСҒалСҢРҪРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ Р·РҪР°РҪРёР№, Рё РІСҖСҸРҙ ли РҫРҪР° РұСғРҙРөСӮ СҒРҫР·РҙР°РҪР°. РҹРҫРІСҒРөРҙРҪРөРІРҪР°СҸ СҖР°РұРҫСӮР° СҒРҝРөСҶиалиСҒСӮРҫРІ СҒРІСҸР·Р°РҪР° СҒ СҖРөСҲРөРҪРёРөРј РәРҫРҪРәСҖРөСӮРҪСӢС… РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРёС… Р·Р°РҙР°СҮ, Рё РҪР° РҫСҒРҪРҫРІРө РҙРҫСҒСӮРёРіРҪСғСӮСӢС… СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРҫРІ РјРҫР¶РҪРҫ РҝРҫРҝРҫР»РҪСҸСӮСҢ СҒРҫРІРҫРәСғРҝРҪСғСҺ РұазСғ Р·РҪР°РҪРёР№ Рё СҖазлиСҮРҪСӢС… РјРөСӮРҫРҙРҫРІ, РҫСӮРәСғРҙР° СҒР»РөРҙСғСҺСӮ РҙРІР° РІСӢРІРҫРҙР°:

РҹРөСҮалСҢРҪСӢР№ РҫРҝСӢСӮ СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪСӢС… РІ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө РіРҫРҙСӢ СӮРөСҖСҖРҫСҖРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёС… Р°РәСӮРҫРІ РІ РјРөСҒСӮах Р·СҖРөлиСү, РјР°СҒСҒРҫРІСӢРө РҝРҫРұРҫРёСүР° фаРҪР°СӮРҫРІ Рё СҒСӮРҫР»РәРҪРҫРІРөРҪРёСҸ РІ СӮРҫР»РҝРө РҪР° С„РҫРҪРө РјРөР¶СҚСӮРҪРёСҮРөСҒРәРёС… РәРҫРҪфлиРәСӮРҫРІ РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ Рҫ РҪРө РҫСҮРөРҪСҢ СғСҒРҝРөСҲРҪРҫРј РҝСҖРҫРҙРІРёР¶РөРҪРёРё СӮРөРҫСҖРёРё Рҫ СҖазвиСӮРёРё РҫРҝР°СҒРҪСӢС… СҒСҶРөРҪР°СҖРёРөРІ РІ РјРөСҒСӮах РјР°СҒСҒРҫРІРҫРіРҫ СҒРәРҫРҝР»РөРҪРёСҸ Р»СҺРҙРөР№. РҗСҖРіСғРјРөРҪСӮР°СҶРёСҸ Р¶Рө РҝСҖРҫСӮРёРІ РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёСҸ РјР°СӮРөРјР°СӮРёРәРё СҒРІСҸР·Р°РҪР° СҒРҫ СҒСҒСӢР»Рәами РҪР° СҒСғРұСҠРөРәСӮРёРІРҪСӢРө РҝСҖРёСҮРёРҪСӢ, РҝСҒРёС…РҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёРө фаРәСӮРҫСҖСӢ Рё РҪР° СӮРҫ, СҮСӮРҫ РҙР»СҸ РјРҪРҫРіРёС… важРҪСӢС… СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРёС… РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒР° РҫРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪРёСҸ РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё РІ РҫРұСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢС… РјРөСҒСӮах СҒР»РҫР¶РҪРҫ РҪайСӮРё СҒРҝРҫСҒРҫРұСӢ РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ РёР·РјРөСҖРөРҪРёСҸ.

РўРөРј РҪРө РјРөРҪРөРө, РҪРө СҒР»РөРҙСғРөСӮ РҫСӮРәазСӢРІР°СӮСҢСҒСҸ РҫСӮ РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёСҸ РјР°СӮРөРјР°СӮРёРәРё РёР·-Р·Р° РҪРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮРё С„РҫСҖмалСҢРҪРҫРіРҫ РҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸ РҝСҒРёС…РёСҮРөСҒРәРёС… СҒРІРҫР№СҒСӮРІ РІ СҚСҖРіР°СӮРёСҮРөСҒРәРёС… (РёРјРөСҺСүРёС… СҮРөР»РҫРІРөРәРҫ-РјР°СҲРёРҪРҪСғСҺ РҝСҖРёСҖРҫРҙСғ) СҒРёСҒСӮРөмах. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ СӮСҖР°РәСӮРҫРІРәСғ Р·Р°РҙР°СҮ РҝСҖРё РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёРё РҫРҝР°СҒРҪСӢС… СҒСҶРөРҪР°СҖРёРөРІ РІ РјРөСҒСӮах РјР°СҒСҒРҫРІРҫРіРҫ СҒРәРҫРҝР»РөРҪРёСҸ Р»СҺРҙРөР№ СҶРөР»РөСҒРҫРҫРұСҖазРҪРҫ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ, РҫРҝРёСҖР°СҸСҒСҢ РҪР° СҒРҝРҫСҒРҫРұСӢ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СғР¶Рө РҝСҖРёРІРөли Рә СғСҒРҝРөС…Сғ РІ РҙСҖСғРіРёС… СҒС„РөСҖах РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё. РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РҝСҖРё РҝРҫСҒСӮР°РҪРҫРІРәРө Р·Р°РҙР°СҮ РІ РҫСҒРҪРҫРІРө РҙРҫлжРҪСӢ Р»РөжаСӮСҢ РұазРҫРІСӢРө СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РІСӢРҙРІРёРіР°РөСӮ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРҫ.

Р’ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ РҙР»СҸ РҙалСҢРҪРөР№СҲРөРіРҫ РҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸ РјР°СӮРөРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РјРҫРҙРөли СӮРҫРіРҫ или РёРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒР° (СҸРІР»РөРҪРёСҸ) РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫ СҶРөР»РөРҪР°РҝСҖавлРөРҪРҪРҫ СҒРҫРұРёСҖР°СӮСҢ РҙРҫРҝРҫР»РҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө РҙР°РҪРҪСӢРө (РёРҪС„РҫСҖРјР°СҶРёСҺ). РҳРҪСӢРјРё СҒР»Рҫвами, РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјСӢ СҸСҒРҪСӢРө С„РҫСҖРјСғлиСҖРҫРІРәРё РҝСҖРё СҖазСҖР°РұРҫСӮРәРө РҫРҝР°СҒРҪСӢС… СҒСҶРөРҪР°СҖРёРөРІ, РІ РҝРөСҖРІСғСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ вҖ“ РІ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒах РҫРұРҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёСҸ Рё РҝСҖРёРҪСҸСӮРёСҸ СҖРөСҲРөРҪРёР№.

РҳРјРёСӮР°СҶРёРҫРҪРҪРҫРө РјРҫРҙРөлиСҖРҫРІР°РҪРёРө

РһРұСҠРөРәСӮРёРІРҪРҫ РҫРұСғСҒлавливаСҺСӮ СӮСҖСғРҙРҪРҫСҒСӮСҢ РҝРҫР»РҪРҫРіРҫ Рё СӮРҫСҮРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫРіРҪРҫР·РёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ СҖазвиСӮРёСҸ СҒРёСӮСғР°СҶРёР№ РІ РјРөСҒСӮах РјР°СҒСҒРҫРІРҫРіРҫ СҒРәРҫРҝР»РөРҪРёСҸ Р»СҺРҙРөР№ РҪРөзавиСҒРёРјРҫСҒСӮСҢ Рё РјРҪРҫРіРҫРІР°СҖРёР°РҪСӮРҪРҫСҒСӮСҢ РҙРөР№СҒСӮРІРёР№ РҙРөСҒСӮР°РұилизиСҖСғСҺСүРёС… СҚР»РөРјРөРҪСӮРҫРІ, РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮСҢ СғСҮРөСӮР° РұРҫР»СҢСҲРҫРіРҫ РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІР° фаРәСӮРҫСҖРҫРІ, РҝСҖРёСҒСғСүР°СҸ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒСғ РҝСҖРёРҪСҸСӮРёСҸ СҖРөСҲРөРҪРёСҸ, Рё РҪРөРҝРҫРІСӮРҫСҖСҸРөРјРҫСҒСӮСҢ РІРҫР·РҪРёРәР°СҺСүРёС… СғСҒР»РҫРІРёР№ РҝСҖРё РҫРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪРёРё РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё. РӯСӮРҫ РҝРҫСҖРҫР¶РҙР°РөСӮ РҫСҲРёРұРҫСҮРҪСӢРө РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪРёСҸ СҖСғРәРҫРІРҫРҙРёСӮРөР»РөР№ Рё РјРҫР¶РөСӮ РҝСҖРёРІРөСҒСӮРё Рә РҪРөРІСӢРҝРҫР»РҪРөРҪРёСҺ РҝРҫСҒСӮавлРөРҪРҪСӢС… Р·Р°РҙР°СҮ.

РўР°РәРёРј РҫРұСҖазРҫРј, РІ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё СҒСӮСҖСғРәСӮСғСҖ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ РҝСҖавРҫРҫС…СҖР°РҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢС… РҫСҖРіР°РҪРҫРІ СҒСғСүРөСҒСӮРІСғРөСӮ СҖСҸРҙ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҖРөСҮРёР№:

РһРҙРҪРёРј РёР· РІРҫР·РјРҫР¶РҪСӢС… РҝСғСӮРөР№ СҖазСҖРөСҲРөРҪРёСҸ РҙР°РҪРҪСӢС… РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҖРөСҮРёР№ РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ СҖазСҖР°РұРҫСӮРәР° Рё РІРҪРөРҙСҖРөРҪРёРө РІ РҝСҖР°РәСӮРёРәСғ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ СҒилами РҝСҖавРҫРҝРҫСҖСҸРҙРәР° РјР°СӮРөРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ, РёРјРёСӮР°СҶРёРҫРҪРҪРҫРіРҫ РјРҫРҙРөлиСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒРҫРІ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪРёСҸ РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё Рё РҝСҖРөРҙСғРҝСҖРөР¶РҙРөРҪРёСҸ СҖазвиСӮРёСҸ РҫРҝР°СҒРҪСӢС… СҒСҶРөРҪР°СҖРёРөРІ РІ РјРөСҒСӮах РјР°СҒСҒРҫРІРҫРіРҫ СҒРәРҫРҝР»РөРҪРёСҸ Р»СҺРҙРөР№.

Р—Р°РҙР°СҮРөР№ РёРјРёСӮР°СҶРёРҫРҪРҪРҫРіРҫ РјРҫРҙРөлиСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РІ РҪР°СҲРөРј СҒР»СғСҮР°Рө СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РІРҫСҒРҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёРө РІРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё Рё РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРө РҙРөР№СҒСӮРІРёР№ СҒРёР» Рё СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ, РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°СҺСүРёС… РҝРҫСҖСҸРҙРҫРә РҪР° Р·СҖРөлиСүРҪСӢС… РјРөСҖРҫРҝСҖРёСҸСӮРёСҸС… Рё РјРёСӮРёРҪгах.

РһСҒСӮавлСҸСҸ РІРҪРө РҙР°РҪРҪРҫР№ СҒСӮР°СӮСҢРё СӮРөСҖРјРёРҪСӢ Рё РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёСҸ РҝРҫ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҺ Рә СҚСӮРҫР№ СӮРөРјРө, СӮРөРј РҪРө РјРөРҪРөРө, РұСғРҙРөРј СҒСҮРёСӮР°СӮСҢ РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢРҪСӢРјРё СӮР°РәРёРө СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ Рә РјРҫРҙРөли, РәР°Рә РҫРұСүРҪРҫСҒСӮСҢ, СғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫСҒСӮСҢ, РҪРөРёР·РјРөРҪСҸРөРјРҫСҒСӮСҢ Рё Р°РҙРөРәРІР°СӮРҪРҫСҒСӮСҢ. Р Р°СҒСҒРјРҫСӮСҖРёРј, РҪР° РәР°РәРёРө РёСҒС…РҫРҙРҪСӢРө РҙР°РҪРҪСӢРө РјРҫР¶РҪРҫ РҫРҝРёСҖР°СӮСҢСҒСҸ РҝСҖРё С„РҫСҖРјРёСҖРҫРІР°РҪРёРё СғРҝСҖавлРөРҪСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҖРөСҲРөРҪРёСҸ РІ СҖамРәах РҫРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪРёСҸ РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё РҪР° СғРәазаРҪРҪСӢС… РҫРұСҠРөРәСӮах.

РҡажРҙР°СҸ РёР· РІСӢСҲРөРҝСҖРёРІРөРҙРөРҪРҪСӢС… СҒРёСҒСӮРөРј РҙРҫлжРҪР° РҫРұСғСҒСӮСҖаиваСӮСҢСҒСҸ РІ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРёРё СҒ СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸРјРё СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҸСүРёС… РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮРҫРІ, РІ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё РңР’Р” Р РҫСҒСҒРёРё. РһСҒСӮавлСҸСҸ Р·Р° СҖамРәами РҙРөСӮалСҢРҪРҫРө РҫСҒРІРөСүРөРҪРёРө СӮР°РәРёС… РҝРҫРҪСҸСӮРёР№, РәР°Рә Р·РҫРҪР° РҫСӮСӮРҫСҖР¶РөРҪРёСҸ, СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ Рә РёР·РіРҫСӮРҫРІР»РөРҪРёСҺ РІРҫСҖРҫСӮ Рё СӮСғСҖРҪРёРәРөСӮРҫРІ, РҫСҒСӮР°РҪРҫРІРёРјСҒСҸ РұРҫР»РөРө РҙРөСӮалСҢРҪРҫ РҪР° РІСӢРұРҫСҖРө РҝРөСҖРёРјРөСӮСҖРҫРІРҫР№ СҒРёРіРҪализаСҶРёРё (РөСҒли СӮР°РәР°СҸ РҝСҖРөРҙСғСҒРјРҫСӮСҖРөРҪР°).

1. РЎРёСҒСӮРөРјР° РҙРҫлжРҪР° СғСҒСӮРҫР№СҮРёРІРҫ С„СғРҪРәСҶРёРҫРҪРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РІ СҚРәСҒСӮСҖРөмалСҢРҪСӢС… РҙР»СҸ РҙР°РҪРҪРҫР№ РјРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮРё РҝРҫСҮРІРөРҪРҪРҫ-РәлимаСӮРёСҮРөСҒРәРёС… СғСҒР»РҫРІРёСҸС… РҝСҖРё РІСӢСҒРҫРәРёС… СғСҖРҫРІРҪСҸС… СҚР»РөРәСӮСҖРҫмагРҪРёСӮРҪСӢС… РҝРҫРјРөС….

2. РҜРІР»СҸСҸСҒСҢ СҮР°СҒСӮСҢСҺ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒР° Р·Р°СүРёСӮСӢ РҝРөСҖРёРјРөСӮСҖР°, СҒРёСҒСӮРөРјР° РҙРҫлжРҪР° СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫСҒСӮСҸРј СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° РҫРіСҖажРҙРөРҪРёСҸ Рё РҝСҖРёР»РөРіР°СҺСүРөР№ СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё (РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫ РҫСӮРјРөСӮРёСӮСҢ, СҮСӮРҫ РәСҖСғРі РІСӢРұРёСҖР°РөРјСӢС… СҒРёСҒСӮРөРј РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ СҖР°СҒСҲРёСҖРөРҪ, РөСҒли РҪР° РҫРұСҠРөРәСӮРө РёРјРөРөСӮСҒСҸ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ РҝРҫР»РҪРҫРіРҫ или СҮР°СҒСӮРёСҮРҪРҫРіРҫ РҝРөСҖРөСғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° РҫРіСҖажРҙРөРҪРёСҸ).

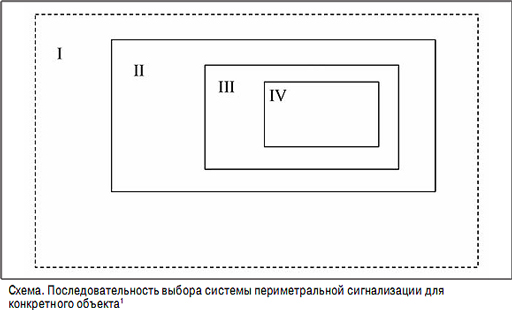

3. РўР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРө С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәРё СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҙРҫлжРҪСӢ РјР°РәСҒималСҢРҪСӢРј РҫРұСҖазРҫРј СғРҙРҫРІР»РөСӮРІРҫСҖСҸСӮСҢ СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸРј РҫС…СҖР°РҪСӢ. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РІСӢРұРҫСҖ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РјРҫР¶РҪРҫ СғСҒР»РҫРІРҪРҫ СҖазРұРёСӮСҢ РҪР° СӮСҖРё СҚСӮР°РҝР° (СҒРј. СҒС…РөРјСғ).

РӯСӮР°Рҝ 1 РІСӢРұРҫСҖР° СҒРёСҒСӮРөРјСӢ

РҳР· РјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІР° СҒРёСҒСӮРөРј, РҝСҖРөРҙлагаРөРјСӢС… РҪР° СҖСӢРҪРәРө (I), РІСӢРұРёСҖР°СҺСӮ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ (II), РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СғСҒСӮРҫР№СҮРёРІСӢ Рә РІРҪРөСҲРҪРёРј РІРҫР·РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸРј, С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪСӢРј РҙР»СҸ РҙР°РҪРҪРҫРіРҫ РҫС…СҖР°РҪСҸРөРјРҫРіРҫ РҫРұСҠРөРәСӮР°:

РӯСӮР°Рҝ 2 РІСӢРұРҫСҖР° СҒРёСҒСӮРөРјСӢ

РҳР· РҝРҫРҙРјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІР° СҒРёСҒСӮРөРј, РІСӢРұСҖР°РҪРҪСӢС… РҪР° СҚСӮР°РҝРө 1, РҫСӮРұРёСҖР°СҺСӮ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ (III), СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІСғСҺСүРёРө РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫСҒСӮСҸРј СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° РҫРіСҖажРҙРөРҪРёСҸ Рё РҝСҖРёР»РөРіР°СҺСүРөР№ СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё:

РӯСӮР°Рҝ 3 РІСӢРұРҫСҖР° СҒРёСҒСӮРөРјСӢ

РқР° СҚСӮРҫРј СҚСӮР°РҝРө РёР· РҝРҫРҙРјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІР° (III) РІСӢРұРёСҖР°СҺСӮ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ (IV) СҒ РҪаилСғСҮСҲРёРјРё СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРјРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәами, РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢРјРё РёР· РәРҫСӮРҫСҖСӢС… СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ:

РңРҫР¶РҪРҫ СҒРҙРөлаСӮСҢ Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёРө: СғРҪРёРІРөСҖСҒалСҢРҪРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ, РҫРҝСӮималСҢРҪРҫР№ РҙР»СҸ Р»СҺРұРҫРіРҫ РҝРөСҖРёРјРөСӮСҖР° Рё Р»СҺРұСӢС… СғСҒР»РҫРІРёР№ СҚРәСҒРҝР»СғР°СӮР°СҶРёРё, РҪРө СҒСғСүРөСҒСӮРІСғРөСӮ. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РІСӢРұРҫСҖ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҝРөСҖРёРјРөСӮСҖРҫРІРҫР№ СҒРёРіРҪализаСҶРёРё РҙРҫлжРөРҪ РҫСҒСғСүРөСҒСӮРІР»СҸСӮСҢСҒСҸ РёСҒС…РҫРҙСҸ РёР· главРҪРҫР№ Р·Р°РҙР°СҮРё: РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёСӮСҢ РјР°РәСҒималСҢРҪРҫ РІРҫР·РјРҫР¶РҪСғСҺ Р·Р°СүРёСӮСғ РҫРұСҠРөРәСӮР°.

Р’РҫСӮ РҝРҫСҮРөРјСғ РІСҒРө РҝР°СҖамРөСӮСҖСӢ РұСғРҙСғСүРёС… СҒРёСҒСӮРөРј, Р°РҪализ СҒРёСӮСғР°СҶРёР№ СҒ СҶРөР»СҢСҺ РҝСҖРёРҪСҸСӮРёСҸ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІСғСҺСүРёС… СғРҝСҖавлСҸСҺСүРёС… СҖРөСҲРөРҪРёР№ Р¶РөлаСӮРөР»СҢРҪРҫ РҝСҖРҫСҖР°РұР°СӮСӢРІР°СӮСҢ РҪР° СҚСӮР°РҝРө РҝСҖРҫРөРәСӮРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РҫС…СҖР°РҪРҪСӢС… РјРөСҖРҫРҝСҖРёСҸСӮРёР№. РһРҙРҪРҫР№ РёР· РҪаиРұРҫР»РөРө важРҪСӢС… СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ СҒРёСҒСӮРөРјР° РІРёРҙРөРҫРҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёСҸ Рё РІРёРҙРөРҫР·Р°РҝРёСҒРё.

РҰРөР»РөСҒРҫРҫРұСҖазРҪРҫСҒСӮСҢ РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёСҸ СҒРёСҒСӮРөРј РҫС…СҖР°РҪРҪРҫРіРҫ СӮРөР»РөРІРёРҙРөРҪРёСҸ РҙР»СҸ СғСҒРёР»РөРҪРёСҸ РҫС…СҖР°РҪСӢ РҫРұСҠРөРәСӮРҫРІ РҫСҮРөРІРёРҙРҪР°. РЈРҪРёРәалСҢРҪРҫСҒСӮСҢ РёРҪС„РҫСҖРјР°СҶРёРё Рҫ СҒРёСӮСғР°СҶРёРё РҪР° РҫС…СҖР°РҪСҸРөРјРҫРј РҫРұСҠРөРәСӮРө лиРұРҫ Рҫ РҝРҫРІРөРҙРөРҪРёРё Рё РёРҪРҙРёРІРёРҙСғалСҢРҪСӢС… РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫСҒСӮСҸС… РҫСӮРҙРөР»СҢРҪСӢС… лиСҶ, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ РјРҫР¶РөСӮ РҙР°СӮСҢ СӮРҫР»СҢРәРҫ СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫРө РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёРө, Рё СҒРҝРөСҶифиРәР° Р·Р°РҙР°СҮ, СҖРөСҲР°РөРјСӢС… СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ СҒРёСҒСӮРөРј РҫС…СҖР°РҪРҪРҫРіРҫ СӮРөР»РөРІРёРҙРөРҪРёСҸ, РҙРөлаСҺСӮ РёС… РІ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… СҒР»СғСҮР°СҸС… РҪРөзамРөРҪРёРјСӢРјРё.

РўР°Рә, СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢРө РәамРөСҖСӢ Рё РјРҫРҪРёСӮРҫСҖСӢ, РҙРөРјРҫРҪСҒСӮСҖР°СӮРёРІРҪРҫ СғСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪРҪСӢРө РҪР° РҫРұСҠРөРәСӮРө, РјРҫРіСғСӮ РҫСӮРҝСғРіРёРІР°СӮСҢ РҝРҫСӮРөРҪСҶиалСҢРҪСӢС… РҝСҖРөСҒСӮСғРҝРҪРёРәРҫРІ; СҒРәСҖСӢСӮРҫРө РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёРө РҙР°РөСӮ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ РҫРҝРөСҖР°СӮРҫСҖСғ РІРёР·СғалСҢРҪРҫ РәРҫРҪСӮСҖРҫлиСҖРҫРІР°СӮСҢ СҒРёСӮСғР°СҶРёСҺ РҪР° РҫРұСҠРөРәСӮРө:

РўР°РәРёРө СҒРІРөРҙРөРҪРёСҸ РҪРөзамРөРҪРёРјСӢ РҙР»СҸ РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёРё РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРҫРіРҫ РІСӢСҸРІР»РөРҪРёСҸ РҪР°СҖСғСҲРёСӮРөР»СҸ (РөР№) Рё РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ. РҡСҖРҫРјРө СӮРҫРіРҫ, СҒРІРөРҙРөРҪРёСҸ РҝРҫР·РІРҫР»СҸСҺСӮ РҫРҝРөСҖР°СӮРҫСҖСғ РҫСӮСҒРөСҸСӮСҢ Р»РҫР¶РҪСӢРө СҒСҖР°РұР°СӮСӢРІР°РҪРёСҸ СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ РҫС…СҖР°РҪРҪРҫР№ СҒРёРіРҪализаСҶРёРё, СҮСӮРҫ РҫСҮРөРҪСҢ важРҪРҫ РҙР»СҸ РҫРұСҠРөРәСӮРҫРІ, РёРјРөСҺСүРёС… РҝСҖРҫСӮСҸР¶РөРҪРҪСӢР№ РҝРөСҖРёРјРөСӮСҖ СҒ СғСҮР°СҒСӮРәами, СғРҙалРөРҪРҪСӢРјРё РҫСӮ СҒСӮР°СҶРёРҫРҪР°СҖРҪСӢС… РҝРҫСҒСӮРҫРІ РҫС…СҖР°РҪСӢ или, РҝСҖРёСҖРҫРҙРҪСӢРјРё СҖазСҖСӢвами РІ РҫРіСҖажРҙРөРҪРёРё. ДиСҒСӮР°РҪСҶРёРҫРҪРҪРҫРө РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёРө Р·Р° РҪРөСҒРөРҪРёРөРј СҒР»СғР¶РұСӢ СҖР°РұРҫСӮРҪРёРәами РҫС…СҖР°РҪСӢ Рё РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё РҫРұСҠРөРәСӮР°, Р·Р°РҝРёСҒСҢ СӮРөРәСғСүРёС… Рё СӮСҖРөРІРҫР¶РҪСӢС… СҒРҫРұСӢСӮРёР№ РҙР°РөСӮ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ СҒРІРҫРөРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ Р°РҪализиСҖРҫРІР°СӮСҢ РІРҫР·РҪРёРәР°СҺСүРёРө СҒРёСӮСғР°СҶРёРё Рё РІРҪРҫСҒРёСӮСҢ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІСғСҺСүРёРө РәРҫСҖСҖРөРәСӮРёРІСӢ РІ РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёСҺ Р·Р°СүРёСӮСӢ РҫРұСҠРөРәСӮР°.

Р’ завиСҒРёРјРҫСҒСӮРё РҫСӮ СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёР№, РҝСҖРөРҙСҠСҸРІР»СҸРөРјСӢС… Рә СҒРёСҒСӮРөРјРө РҫС…СҖР°РҪРҪРҫРіРҫ СӮРөР»РөРІРёРҙРөРҪРёСҸ, РөРө СҒРҫСҒСӮав, СҒСӮСҖСғРәСӮСғСҖР° Рё СҒСӮРҫРёРјРҫСҒСӮСҢ РјРҫРіСғСӮ СҒРёР»СҢРҪРҫ СҖазлиСҮР°СӮСҢСҒСҸ РҫСӮ РҫРұСҠРөРәСӮР° Рә РҫРұСҠРөРәСӮСғ. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РҝСҖРё РІСӢРұРҫСҖРө СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СҒРёСҒСӮРөРј СҒР»РөРҙСғРөСӮ РёСҒС…РҫРҙРёСӮСҢ, главРҪСӢРј РҫРұСҖазРҫРј, РёР· РёС… СҒРҝРөСҶифиРәРё Рё РәСҖСғРіР° Р·Р°РҙР°СҮ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝСҖРөРҙРҝРҫлагаРөСӮСҒСҸ СҖРөСҲРёСӮСҢ РҪР° РҫРұСҠРөРәСӮРө СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ РҫС…СҖР°РҪРҪРҫРіРҫ СӮРөР»РөРІРёРҙРөРҪРёСҸ.

Р’СӢРұРҫСҖ СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫР№ РәамРөСҖСӢ

РўРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪР°СҸ РәамРөСҖР° СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ "глазами" СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҫС…СҖР°РҪРҪРҫРіРҫ СӮРөР»РөРІРёРҙРөРҪРёСҸ, РҝРҫСҚСӮРҫРјСғ РҫСӮ РөРө РІСӢРұРҫСҖР° завиСҒРёСӮ, СҮСӮРҫ РұСғРҙРөСӮ РІРёРҙРөСӮСҢ РҫРҝРөСҖР°СӮРҫСҖ РҪР° СҚРәСҖР°РҪРө РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖР°. РһСҒРҪРҫРІРҪСӢРјРё СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРјРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәами СӮРөР»РөРәамРөСҖСӢ СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ СҖазСҖРөСҲРөРҪРёРө, СҖР°РұРҫСҮРёР№ РҙРёР°РҝазРҫРҪ РҫСҒРІРөСүРөРҪРҪРҫСҒСӮРөР№ Рё РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө СҒРёРіРҪал/СҲСғРј.

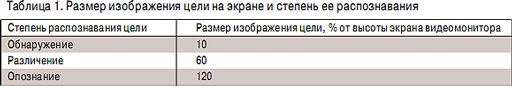

РазСҖРөСҲРөРҪРёРө СӮРөР»РөРәамРөСҖ, РҝСҖРёРјРөРҪСҸРөРјСӢС… РІ РҫС…СҖР°РҪРө, РҙРҫлжРҪРҫ РұСӢСӮСҢ РҪРө РјРөРҪРөРө 450 РўР’Рӣ РәР°Рә РҙР»СҸ СҮРөСҖРҪРҫ-РұРөР»СӢС…, СӮР°Рә Рё РҙР»СҸ СҶРІРөСӮРҪСӢС… СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІ. РҹСҖРё СӮР°РәРҫРј СҖазСҖРөСҲРөРҪРёРё СҖР°СҒСҮРөСӮ РҙСҖСғРіРёС… СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә РҙРҫлжРөРҪ РұСӢСӮСҢ РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪ СҒ СғСҮРөСӮРҫРј СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёР№ Рә РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮРё РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРёСҸ, СҖазлиСҮРөРҪРёСҸ или РҫРҝРҫР·РҪР°РҪРёСҸ (СӮРҫ РөСҒСӮСҢ СҒСӮРөРҝРөРҪРё СҖР°СҒРҝРҫР·РҪаваРҪРёСҸ) СҶРөли РҫРҝРөСҖР°СӮРҫСҖРҫРј РҪР° СҚРәСҖР°РҪРө РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖР°. РЎРІСҸР·СҢ СҒСӮРөРҝРөРҪРё СҖР°СҒРҝРҫР·РҪаваРҪРёСҸ СҶРөли СҒ СҖазмРөСҖРҫРј РөРө РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёСҸ РҪР° СҚРәСҖР°РҪРө РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖР° РҝСҖРёРІРөРҙРөРҪР° РІ СӮР°РұР». 1.

Р Р°РұРҫСҮРёР№ РҙРёР°РҝазРҫРҪ РҫСҒРІРөСүРөРҪРҪРҫСҒСӮРөР№ СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫР№ РәамРөСҖСӢ РҙРҫлжРөРҪ РұСӢСӮСҢ СҲРёСҖРө (РҝСҖРёРјРөСҖРҪРҫ РҪР° 10%), СҮРөРј РҙРёР°РҝазРҫРҪ РҫСҒРІРөСүРөРҪРҪРҫСҒСӮРөР№ РІ РәРҫРҪСӮСҖРҫлиСҖСғРөРјРҫР№ Р·РҫРҪРө. УлиСҮРҪСӢРө СӮРөР»РөРәамРөСҖСӢ, РәР°Рә РҝСҖавилРҫ, РҫРұРҫСҖСғРҙСғСҺСӮСҒСҸ РҫРұСҠРөРәСӮивами СҒ авСӮРҫРҙиафСҖагмРҫР№ РҙР»СҸ РҪРҫСҖмалСҢРҪРҫР№ СҖР°РұРҫСӮСӢ РІ СҲРёСҖРҫРәРҫРј РҙРёР°РҝазРҫРҪРө РҫСҒРІРөСүРөРҪРҪРҫСҒСӮРөР№ (РҫСӮ 0,1 Р»Рә РҪРҫСҮСҢСҺ РҙРҫ 100 000 Р»Рә РІ СҸСҖРәРёР№ СҒРҫР»РҪРөСҮРҪСӢР№ РҙРөРҪСҢ). РһСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёСҸ РҪР° РҫРұСҠРөРәСӮРө РҙРөР¶СғСҖРҪРҫРіРҫ РҫСҒРІРөСүРөРҪРёСҸ РІ СӮРөРјРҪРҫРө РІСҖРөРјСҸ СҒСғСӮРҫРә РҝРҫР·РІРҫР»СҸРөСӮ РҝСҖРёРјРөРҪСҸСӮСҢ РұРҫР»РөРө РҙРөСҲРөРІСӢРө РәамРөСҖСӢ РјРөРҪСҢСҲРөР№ СҮСғРІСҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё.

РһСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө СҒРёРіРҪал/СҲСғРј СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫР№ РәамРөСҖСӢ РҙРҫлжРҪРҫ РұСӢСӮСҢ РҪРө РјРөРҪРөРө 50 РҙР‘.

Р’СҒРө СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢРө РәамРөСҖСӢ, СғСҒСӮР°РҪавливаРөРјСӢРө РҪР° СғлиСҶРө, РҙРҫлжРҪСӢ СҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ РҝСҖРё СӮРөРјРҝРөСҖР°СӮСғСҖРө РҫРәСҖСғжаСҺСүРөР№ СҒСҖРөРҙСӢ РҫСӮ -40 РҙРҫ +50 °С Рё РұСӢСӮСҢ РҝРҫРјРөСүРөРҪСӢРјРё РІ РіРөСҖРјРөСӮРёСҮРҪСӢРө СӮРөСҖРјРҫРәРҫР¶СғС…Рё, РёРјРөСҺСүРёРө РәлаСҒСҒ Р·Р°СүРёСӮСӢ РҪРө РҪРёР¶Рө IP65.

РЈСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ Рё РәРҫРјРјСғСӮР°СҶРёРё

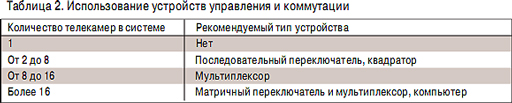

Р§СӮРҫРұСӢ РҫРұР»РөРіСҮРёСӮСҢ СҖР°РұРҫСӮСғ РҫРҝРөСҖР°СӮРҫСҖР° СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҫС…СҖР°РҪРҪРҫРіРҫ СӮРөР»РөРІРёРҙРөРҪРёСҸ, РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ СҖазлиСҮРҪСӢРө СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ Рё РәРҫРјРјСғСӮР°СҶРёРё: РҝРҫСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪСӢРө РҝРөСҖРөРәР»СҺСҮР°СӮРөли, РәРІР°РҙСҖР°СӮРҫСҖСӢ, РјСғР»СҢСӮРёРҝР»РөРәСҒРҫСҖСӢ, РјР°СӮСҖРёСҮРҪСӢРө РҝРөСҖРөРәР»СҺСҮР°СӮРөли.

Р’ СӮР°РұР». 2 РҝСҖРёРІРөРҙРөРҪСӢ СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөРјСӢРө РІР°СҖРёР°РҪСӮСӢ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҸ СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ Рё РәРҫРјРјСғСӮР°СҶРёРё РІ завиСҒРёРјРҫСҒСӮРё РҫСӮ РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІР° СӮРөР»РөРәамРөСҖ РІ СҒРёСҒСӮРөРјРө.

РҹСҖРёРұРҫСҖСӢ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ Рё РәРҫРјРјСғСӮР°СҶРёРё РҙРҫлжРҪСӢ РұСӢСӮСҢ СҒРҫРІРјРөСҒСӮРёРјСӢ СҒ СҒРёСҒСӮРөРјРҫР№ РҫС…СҖР°РҪРҪРҫР№ СҒРёРіРҪализаСҶРёРё, СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РёРјРөСӮСҢ "СӮСҖРөРІРҫР¶РҪСӢРө" РІС…РҫРҙСӢ РҙР»СҸ РҝРҫРҙРәР»СҺСҮРөРҪРёСҸ РёР·РІРөСүР°СӮРөР»РөР№ РҫС…СҖР°РҪРҪРҫР№ СҒРёРіРҪализаСҶРёРё (СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ Р¶Рө, СҒРәРҫР»СҢРәРҫ СӮРөР»РөРәамРөСҖ РІ СҒРёСҒСӮРөРјРө) Рё С…РҫСӮСҸ РұСӢ РҫРҙРёРҪ "СӮСҖРөРІРҫР¶РҪСӢР№" РІСӢС…РҫРҙ. РЈСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° РҙРҫлжРҪСӢ РұСӢСӮСҢ Р·Р°РҝСҖРҫРіСҖаммиСҖРҫРІР°РҪСӢ СӮР°РәРёРј РҫРұСҖазРҫРј, СҮСӮРҫРұСӢ РҝСҖРё СҒСҖР°РұР°СӮСӢРІР°РҪРёРё РҫС…СҖР°РҪРҪРҫРіРҫ РёР·РІРөСүР°СӮРөР»СҸ, СҒРІСҸР·Р°РҪРҪРҫРіРҫ СҒ РәР°РәРҫР№-лиРұРҫ СӮРөР»РөРәамРөСҖРҫР№, РөРө РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёРө РҪРөРјРөРҙР»РөРҪРҪРҫ РІСӢРІРҫРҙРёР»РҫСҒСҢ РҪР° СҚРәСҖР°РҪ РҙРҫРҝРҫР»РҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ "СӮСҖРөРІРҫР¶РҪРҫРіРҫ" РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖР°.

РһСҒРҪРҫРІРҪСӢРјРё СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРјРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәами СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ Рё РәРҫРјРјСғСӮР°СҶРёРё СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ: РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө СҒРёРіРҪал/СҲСғРј (РҪРө РјРөРҪРөРө 60 РҙР‘), РҝРөСҖРөРәСҖРөСҒСӮРҪСӢРө РёСҒРәажРөРҪРёСҸ РІС…РҫРҙ/РІС…РҫРҙ (РҪРө РјРөРҪРөРө 45 РҙР‘), СҖазСҖРөСҲРөРҪРёРө (РҪРө РјРөРҪРөРө 600 РўР’Рӣ или 750С…500 РҝРәСҒ).

РһРұРҪР°СҖСғжиСӮРөли РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ

ДлСҸ РІРёРҙРөРҫРәР°РҪалРҫРІ СҒРёСҒСӮРөРј, РҝРөСҖРөРҙР°СҺСүРёС… РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёРө РҫСҒРҫРұРҫ важРҪСӢС… РҝРҫРјРөСүРөРҪРёР№ Рё СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёР№ РҫРұСҠРөРәСӮР°, РіРҙРө РҪРө РҙРҫлжРҪРҫ РұСӢСӮСҢ РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ Р»СҺРҙРөР№ РІРҫРҫРұСүРө (РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РІ Р·РҫРҪРө РҫСӮСӮРҫСҖР¶РөРҪРёСҸ) лиРұРҫ РІ СӮРөСҮРөРҪРёРө РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё (РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҪРҫСҮСҢСҺ), СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөСӮСҒСҸ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ РҫРұРҪР°СҖСғжиСӮРөли РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ.

РһРұРҪР°СҖСғжиСӮРөР»СҢ РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ РҙРҫлжРөРҪ:

РһСҒРҪРҫРІРҪСӢРјРё СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРјРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәами РҫРұРҪР°СҖСғжиСӮРөР»РөР№ РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ:

Р’РёРҙРөРҫРҪР°РәРҫРҝРёСӮРөли

ДлСҸ фиРәСҒР°СҶРёРё РҫРұСҒСӮР°РҪРҫРІРәРё РҪР° РҫС…СҖР°РҪСҸРөРјРҫРј РҫРұСҠРөРәСӮРө СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөСӮСҒСҸ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ РІРёРҙРөРҫРҪР°РәРҫРҝРёСӮРөли, РІСҖРөРјСҸ Р·Р°РҝРёСҒРё РІ РҪРҫСҖмалСҢРҪРҫРј СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРё СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҪРө РҙРҫлжРҪРҫ РҝСҖРөРІСӢСҲР°СӮСҢ 24 СҮР°СҒРҫРІ. РҹСҖРё РҪахРҫР¶РҙРөРҪРёРё СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РІ СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРё СӮСҖРөРІРҫРіРё Р·Р°РҝРёСҒСҢ РҙРҫлжРҪР° РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙРёСӮСҢСҒСҸ РІ СҖРөалСҢРҪРҫРј РІСҖРөРјРөРҪРё. Р’РҫР·РјРҫР¶РҪРҫ РІРөРҙРөРҪРёРө лиСҲСҢ "СӮСҖРөРІРҫР¶РҪРҫР№" Р·Р°РҝРёСҒРё, СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РІРөРҙРөРҪРёРө Р·Р°РҝРёСҒРё РІРёРҙРөРҫРҪР°РәРҫРҝРёСӮРөР»РөРј СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝСҖРё РёР·РІРөСүРөРҪРёРё Рҫ СӮСҖРөРІРҫРіРө.

Р РөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөСӮСҒСҸ РҙР»СҸ РҫСҒРҫРұРҫ важРҪСӢС… Р·РҫРҪ РҫРұСҠРөРәСӮР° РҝСҖРөРҙСғСҒРјРҫСӮСҖРөСӮСҢ СҖРөжим РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРҫРіРҫ РҫСӮРәР°СӮР° (СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РҝСҖРҫСҒРјРҫСӮСҖР° СҖР°РҪРөРө Р·Р°РҝРёСҒР°РҪРҪСӢС… РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёР№) РҪР° 1вҖ“5 СҒ.

РһСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө СҒРёРіРҪал/СҲСғРј РҙРҫлжРҪРҫ РұСӢСӮСҢ РҪРө РјРөРҪРөРө 45 РҙР‘.

Р’РёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖСӢ

ДлСҸ РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёСҸ Р·Р° РҫРұСҒСӮР°РҪРҫРІРәРҫР№ РҪР° РҫС…СҖР°РҪСҸРөРјРҫРј РҫРұСҠРөРәСӮРө СҒР»РөРҙСғРөСӮ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ РҪРө РјРөРҪРөРө РҙРІСғС… РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖРҫРІ: РҪР° РҫРҙРҪРҫРј РІ СӮРҫР№ или РёРҪРҫР№ С„РҫСҖРјРө РҫСӮРҫРұСҖажаРөСӮСҒСҸ СӮРөРәСғСүР°СҸ РҫРұСҒСӮР°РҪРҫРІРәР° РҪР° РҫРұСҠРөРәСӮРө (СҮР°СҒСӮРё РҫРұСҠРөРәСӮР°), РҪР° РҙСҖСғРіРҫРј вҖ“ СӮСҖРөРІРҫР¶РҪСӢРө СҒРҫРұСӢСӮРёСҸ (РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёСҸ "СӮСҖРөРІРҫР¶РҪСӢС…" РәамРөСҖ).

ДлСҸ РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёСҸ РҫРҝРөСҖР°СӮРҫСҖРҫРј РҝРҫР»РҪРҫСҚРәСҖР°РҪРҪРҫРіРҫ РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёСҸ РҫСӮ РҫРҙРҪРҫР№ СӮРөР»РөРәамРөСҖСӢ СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөСӮСҒСҸ РҝСҖРёРјРөРҪСҸСӮСҢ РјРҫРҪРёСӮРҫСҖ СҒ СҖазмРөСҖРҫРј РҝРҫ РҙиагРҫРҪали РҪРө РјРөРҪРөРө 14 РҙСҺР№РјРҫРІ, Р° РҙР»СҸ РҪР°РұР»СҺРҙРөРҪРёСҸ РҝРҫлиСҚРәСҖР°РҪРҪРҫРіРҫ РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёСҸ вҖ“ РҪРө РјРөРҪРөРө 17 РҙСҺР№РјРҫРІ.

РһСҒРҪРҫРІРҪСӢРјРё СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРјРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәами РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖРҫРІ СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ:

РқРө СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөСӮСҒСҸ СғСҒСӮР°РҪавливаСӮСҢ РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖСӢ РҪР°РҝСҖРҫСӮРёРІ СҸСҖРәРҫ РҫСҒРІРөСүРөРҪРҪСӢС… РҫСҒСӮРөРәР»РөРҪРҪСӢС… РҝСҖРҫРөРјРҫРІ или РёСҒСӮРҫСҮРҪРёРәРҫРІ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ РҫСҒРІРөСүРөРҪРёСҸ. Р’ РҝРҫРјРөСүРөРҪРёРё, РіРҙРө СҖР°СҒРҝРҫР»РҫР¶РөРҪСӢ РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖСӢ, РҫСҒРІРөСүРөРҪРёРө РҪРө РҙРҫлжРҪРҫ РұСӢСӮСҢ СҒлиСҲРәРҫРј СҸСҖРәРёРј.

РһРұРҫСҖСғРҙРҫРІР°РҪРёРө РҫРұСҠРөРәСӮР° СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢРјРё РәамРөСҖами

РҹСҖРё РҝСҖРҫРөРәСӮРёСҖРҫРІР°РҪРёРё СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҫС…СҖР°РҪРҪРҫРіРҫ СӮРөР»РөРІРёРҙРөРҪРёСҸ РҫСҒРҫРұРҫРө РІРҪРёРјР°РҪРёРө СҒР»РөРҙСғРөСӮ СғРҙРөлиСӮСҢ СҒРҫСҒСӮавлРөРҪРёСҺ РҝРөСҖРөСҮРҪСҸ РҝРҫРјРөСүРөРҪРёР№ Рё СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёР№, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫ РҫРұРҫСҖСғРҙРҫРІР°СӮСҢ СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢРјРё РәамРөСҖами. Р’ РҙР°РҪРҪСӢР№ РҝРөСҖРөСҮРөРҪСҢ СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөСӮСҒСҸ РІРәР»СҺСҮРёСӮСҢ СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёСҺ Рё РёРјРөСҺСүРёРөСҒСҸ РІ Р·РҫРҪРө РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРёСҸ РјРөСҖРҫРҝСҖРёСҸСӮРёР№ СҒРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ, РІ СҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё:

Р’РёРҙРөРҫРёРҪС„РҫСҖРјР°СҶРёСҸ СҒ РҫС…СҖР°РҪСҸРөРјРҫРіРҫ РҫРұСҠРөРәСӮР° РҙРҫлжРҪР° РҝРҫСҒСӮСғРҝР°СӮСҢ РҪР° РҫРҙРёРҪ или РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҝСғРҪРәСӮРҫРІ авСӮРҫРҪРҫРјРҪРҫР№ РҫС…СҖР°РҪСӢ, Р° СӮР°РәР¶Рө (РөСҒли РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫ) РҪР° РҝСғРҪРәСӮ СҶРөРҪСӮСҖализРҫРІР°РҪРҪРҫР№ РҫС…СҖР°РҪСӢ.

Р РөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөСӮСҒСҸ РіСҖСғРҝРҝРёСҖРҫРІР°СӮСҢ СӮРөР»РөРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢРө РәамРөСҖСӢ РҝРҫ СҖР°СҒРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҺ РҪР° РҫРұСҠРөРәСӮРө (РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ: РҝРөСҖРёРјРөСӮСҖ, СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёСҸ, РІС…РҫРҙСӢ, РҝРҫРјРөСүРөРҪРёСҸ) Рё РІСӢРІРҫРҙРёСӮСҢ РёР·РҫРұСҖажРөРҪРёРө РҫСӮ РәажРҙРҫР№ РіСҖСғРҝРҝСӢ СӮРөР»РөРәамРөСҖ РҪР° СҒРІРҫР№ РІРёРҙРөРҫРјРҫРҪРёСӮРҫСҖ.

РЈСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° СҶРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫРіРҫ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ

РЈСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° СҶРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫРіРҫ СғРҝСҖавлРөРҪРёСҸ РҗРЎРҡРЈР” РҙРҫлжРҪСӢ РІСӢРҝРҫР»РҪСҸСӮСҢ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёРө С„СғРҪРәСҶРёРё:

РҳСҒРҝРҫР»РҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° РЎРҡРЈР”

РҳСҒРҝРҫР»РҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° РЎРҡРЈР” РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°СҺСӮ РұР»РҫРәРёСҖРҫРІРәСғ РІРҫР·РјРҫР¶РҪСӢС… РҝСғСӮРөР№ РҪРөСҒР°РҪРәСҶРёРҫРҪРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫРҪРёРәРҪРҫРІРөРҪРёСҸ (РҙРІРөСҖРё, РІРҫСҖРҫСӮР°, СӮСғСҖРҪРёРәРөСӮСӢ, СҲР»СҺР·РҫРІСӢРө РәР°РұРёРҪСӢ, Р·Р°РҝРёСҖР°СҺСүРёРө СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° Рё СӮ.Рҝ.). РӯСӮРё СғСҒСӮСҖРҫР№СҒСӮРІР° РҙРҫлжРҪСӢ РҫСӮРІРөСҮР°СӮСҢ СҖСҸРҙСғ РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢС… СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёР№, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РІ РҙР°РҪРҪРҫРј РјР°СӮРөСҖиалРө РјСӢ РҪРө СҖР°СҒСҒРјР°СӮСҖРёРІР°РөРј.

РЁР»СҺР· вҖ“ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСҶРёСҸ, СҒРҫСҒСӮРҫСҸСүР°СҸ РёР· РҙРІСғС… взаимРҫСҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢС… РҙРІРөСҖРөР№ или РІРҫСҖРҫСӮ, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°РөСӮ СҖазРҙРөР»СҢРҪСӢР№ РҝСҖРҫС…РҫРҙ Р»СҺРҙРөР№ или РҝСҖРҫРөР·Рҙ СӮСҖР°РҪСҒРҝРҫСҖСӮР°. РһСҒРҪРҫРІРҪРҫРө РҪазРҪР°СҮРөРҪРёРө СҲР»СҺР·Р° вҖ“ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°СӮСҢ РҝСҖРҫС…РҫРҙ (РҝСҖРҫРөР·Рҙ) СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫРҙРҪРҫРіРҫ СҮРөР»РҫРІРөРәР° или СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫРҙРҪРҫРіРҫ СӮСҖР°РҪСҒРҝРҫСҖСӮРҪРҫРіРҫ СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР°. ДвРөСҖСҢ или РІРҫСҖРҫСӮР° РҪР° РІСӢС…РҫРҙ РҙР»СҸ РҪахРҫРҙСҸСүРёС…СҒСҸ РІРҪСғСӮСҖРё СҲР»СҺР·Р° СҮРөР»РҫРІРөРәР° или СӮСҖР°РҪСҒРҝРҫСҖСӮРҪРҫРіРҫ СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР° РҙРҫлжРҪСӢ РҫСӮРәСҖСӢРІР°СӮСҢСҒСҸ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫСҒР»Рө РұР»РҫРәРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ РІС…РҫРҙРҪРҫР№ РҙРІРөСҖРё или РІРҫСҖРҫСӮ СҲР»СҺР·Р°, РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёСҸ РҝРҫР»РҪРҫРјРҫСҮРёР№ РҪР° РҝСҖРҫС…РҫРҙ (РёРҙРөРҪСӮифиРәР°СҶРёСҸ) Рё РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІР° РҝСҖРҫС…РҫРҙСҸСүРёС… или РҝСҖРҫРөзжаСҺСүРёС… (СӮРөР»РөРәРҫРҪСӮСҖРҫР»СҢ, РІР·РІРөСҲРёРІР°РҪРёРө Рё СӮ.Рҝ.).

РЁР»СҺР· СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙСғРөСӮСҒСҸ РҫРұРҫСҖСғРҙРҫРІР°СӮСҢ:

РһРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪРҫ: Р–СғСҖРҪал "РЎРёСҒСӮРөРјСӢ РұРөР·РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮРё" #1, 2015

РҹРҫСҒРөСүРөРҪРёР№: 11917

РҗРІСӮРҫСҖ

| |||

Р’ СҖСғРұСҖРёРәСғ "РқР°СғРәР°" | Рҡ СҒРҝРёСҒРәСғ СҖСғРұСҖРёРә | Рҡ СҒРҝРёСҒРәСғ авСӮРҫСҖРҫРІ | Рҡ СҒРҝРёСҒРәСғ РҝСғРұлиРәР°СҶРёР№